午时

奴才总不过是寻人诉苦。只要这样,也只能这样。

起身,拉开遮光帘,瞄了眼床下,室友都在床上刷手机。

翻个身又躺了会儿,接着就起床去工作室写了一天代码。

待晚上回去时,宿舍剩下的三人买了些啤酒花生,旁边的室友喝了许多:你看到其他大学抗议了吗?咱学校有人组织我肯定去!然后,就上床念叨起初恋了。

凌晨十分,躺在床上,持续关注着各大城市、高校的最新动态,直到天蒙蒙亮,才昏沉睡去。

问昨天的室友:我要去印传单,你去不去?

他回答:我有病啊,大冷天的我出去做这个干嘛?

哦,我意识到了,昨天的他,与今天的他,是不一样的。

我说:那我自己去。

他回:那你去吧,我不去了。

穿上棉衣,带上手套,骑上电动车。

好,出发!

未时

假使做事要面面顾到,那就什么事都不能做了。

眼前分明是白雪,外套却湿了大半。

工作室人不多,把湿衣脱下,放到暖气上烤干。

回到工位,翻开笔记本屏幕,和同学聊了下我要做什么。

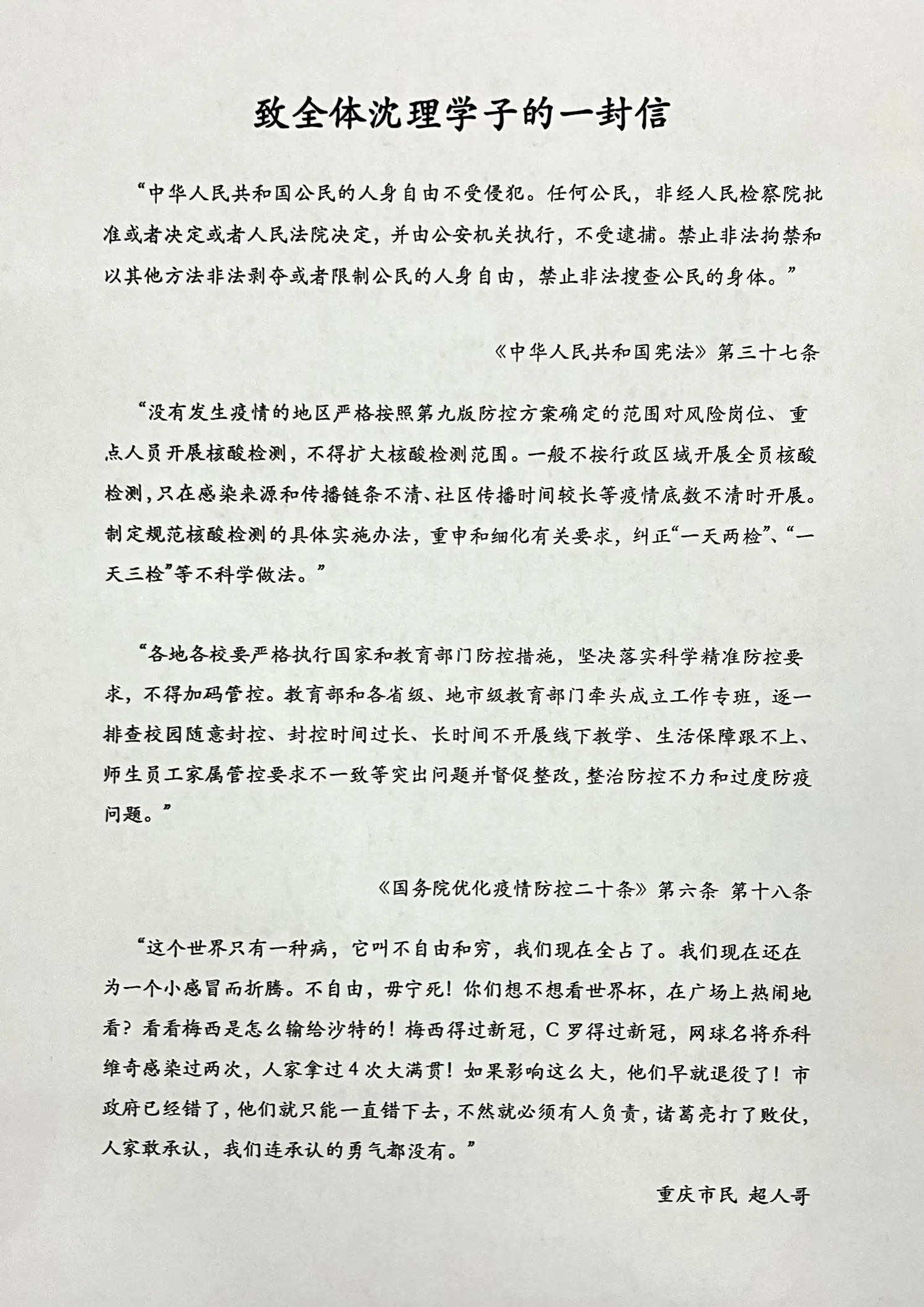

思考半天,写下标题:《致全体沈理学子的一封信》

正面的资料很快搜集出来,启动打印机,直到白纸用尽:

抽出一张,拍照发群:有没有人想要发传单的?来 C312 集合。看看咱学校哪些是勇士,哪些是怂包!

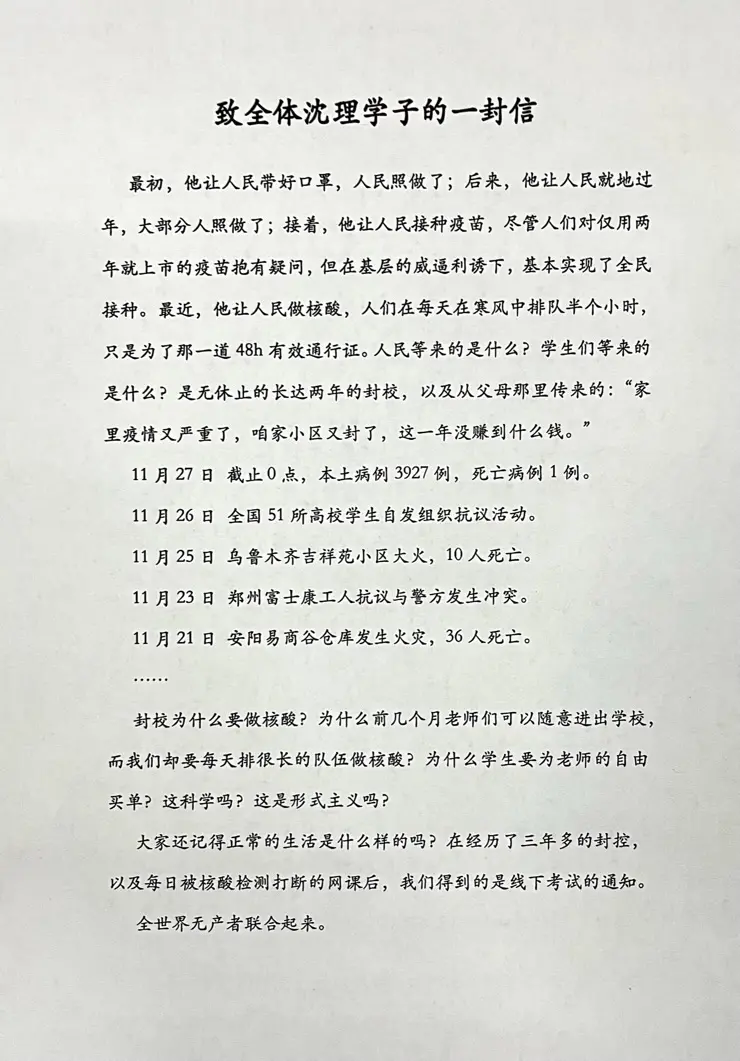

接着构思第二封,当时的思想状态是怎样的,已然忘记,只记得手表提醒我心率异常,半小时内超过了平均值。

期间,撤回了群里那条消息。

我已大三,离毕业很近。他们还要在学校生活很久,不应为这件事背个处分。

在完成第二封信的过程中,有两名勇敢的大一同学推开了工作室的门,要一起发传单。

我想了半天,在印完第二封信后,我对他们讲:你们就不要和我一起去了,要是想出一分力的话,每人拿十几张回宿舍吧。

捧着一大摞纸,放进车筐,出发!

申时

即使艰难,也还要做;愈艰难,就愈要做。

路上人很少,可能因为天气不好。

套上帽子,捂紧口罩,尽量不要被人认出。

迎面走来一男一女,松开油门,放慢车速,从车筐中抽出一张:

你好同学,这是一份传单,帮忙传播一下,谢谢。

他们停下,接过传单,不等他们细看,拧下油门,向前寻找下一个目标。

一些人见了传单直接绕了过去,还有两个女生有些害怕,后退几步。

就这样,骑遍了整个生活区,只发了二十来张,见路上没什么人,就回去了。

酉时

贪安稳就没有自由,要自由就要历些危险。只有这两条路。

天渐晚,外面又飘起雪花。

盯着桌上的一摞传单,回忆昨天的事,思考今天的事,预想明天的事。

旁边的同学没来,去图书馆期末复习了。

下一站,就去图书馆吧!

眼前的雪花,地上的积水,在路灯下闪烁着。

路上的监控大多都被雾气遮掩,只是隐隐的透着红光。

骑着车,向着图书馆的方向前进。

走进图书馆大门,紧跟在一个同学后面,没有刷脸,大腿被门禁夹了一下,但还是顺利的进去了。

在环廊里转悠了半天,同学们都在看书学习。

直接发给他们?打扰他们学习,自己也容易暴露。

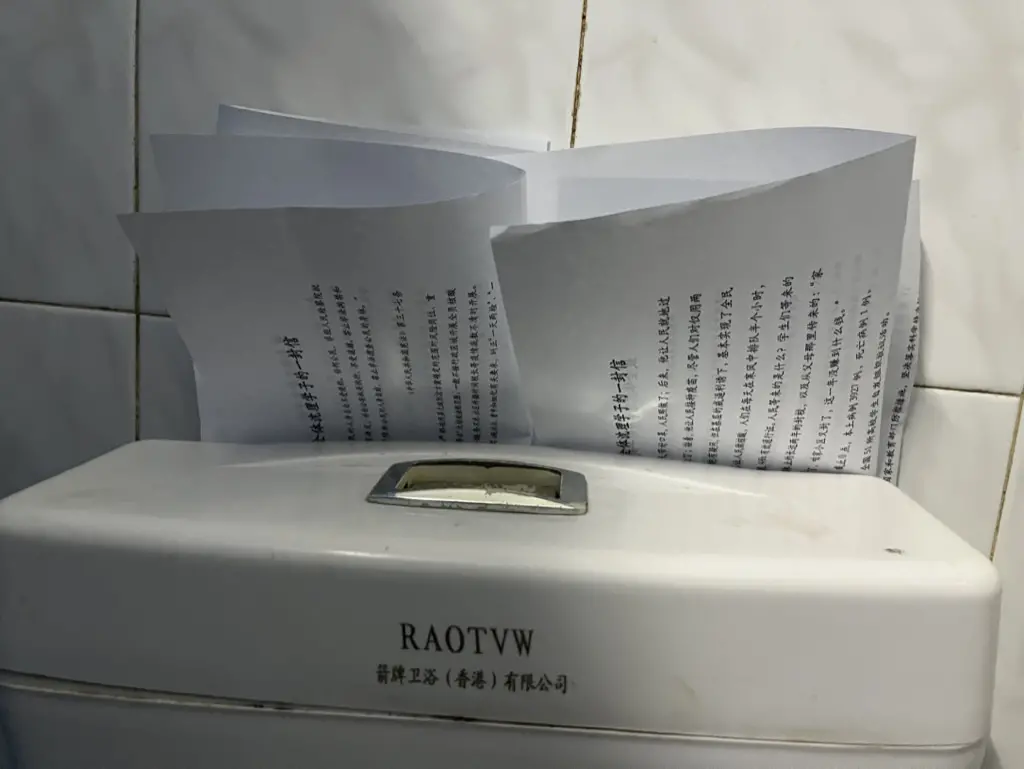

接着,我看到了角落里的厕所,一个没有监控,但所有人都要去的地方。

从一楼跑到四楼,避着监控,每层厕所的所有隔间都塞了几张。

戌时

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望:真的猛士,将更奋然而前行。

从图书馆出来时,天完全黑了。

简单的吃了口饭,书包里还剩下一半传单。

把传单卷好,塞进外套内部的口袋里,前往隔壁宿舍楼。

先去同学宿舍里闲聊,掩人耳目,然后就开始行动了。

一楼到五楼,每个厕所隔间的塑料水管都挂上几张,把标题露在显眼的位置。

然后跟着其他外出的同学通过门禁,回到我的宿舍楼。

将剩下的传单贴在厕所隔间的内侧,贴到三楼,觉得不妥,这样很容易被明早打扫卫生的阿姨发现。

既然是传单,就要多放一些,让同学们自由传阅。

亥时

沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

回到宿舍,放下担子,和室友聊天。

朋友圈里都是民众上街悼念乌鲁木齐火灾遇难同胞的视频。

室友提了句,咱们也唱国歌吧。

光是说不行,要紧的是做。

冒着风雪,骑车去工作室拿回了扩音器。

回到宿舍,拿起手机播放国歌,对着扩音器录了一遍。

拉开窗户,把扩音器放在窗台上,把声音调到最大。

随后,按下播放按钮。

“起来,不愿做奴隶的人们……”

马路上,向前移动的伞停下了,好多人站住,把脸转向我这里。

“…… 我们万众一心,冒着敌人的炮火,前进,前进,前进进!”

扩音器被雨雪打湿,待最后一个音符落下,我按下了停止按钮。

外面有好些同学停下脚步,望着我。

只听得对面楼有好些人喊道:好!牛逼!

有点紧张,于是深吸一口气,喊道:

“不要核酸,要解封!不要封校,要自由!”

“你们宿舍有体温计吗?每天填报三遍体温,填的真的假的你们心里没数吗?形式主义还不够吗?”

“封校为什么做核酸?为什么前几个月教职工们随便进出学校,而我们天天在学校封闭管理,还要排队做核酸?”

接着有人在对面楼喊:

“解封!”

我拿着扩音器一起喊:

“解封!”

“解封!”

“解封!”

就这样喊了几遍,放下扩音器,按下播放按钮,继续放国歌。

嗓子里有股血腥味,拿起杯子喝了点热水。

快要放完的时候,只听得屋外有人喊:“别放了,有病啊!”

我回到窗前,拿起扩音器:

“刚才谁骂的?我放国歌怎么了?”

“你知不知道乌鲁木齐小区发生火灾,死了十个人。”

“你知不知道前几个月贵州转运大巴车翻了,死了四十个人。”

“死于新冠的人到底有没有防疫死的人多?”

“好!”

“说的好!”

反对者已然不敢发声。

“本来开学就晚了一个月,回学校了还是天天上网课,每天上午甚至停课做核酸,一共就没上几节,然后前几天突然发通知要提前一个月结课,还要线下考试!凭什么?”

国歌放了几遍,喊话喊了三四回,还说过哪些话,已经忘记了。

直到最后一遍的时候,一辆白色轿车停在楼前,隔着车窗,冲我摆摆手。

雨雪打在扩音器上,我能感受到车内人的怒气,但我没搭理他,直到国歌放完,他才冲我喊,别放了!别放了!

我知道大部队还在后面,做到现在这样,已经够了。

我拿回扩音器,关上窗户。

嗓子里甜丝丝的,咽唾沫都有点痛。

一回头,发现周围宿舍的同学都在走廊上了。

“刚才下来好几个人,要加你微信呢。”

“牛逼,我以后对你刮目相看了。”

“你以后就是沈理自由哥了!”

“等会儿,等会儿,导员给我打电话了!” 旁边寝室长的手机响了。

“你们都不知道啊,都不知道,谁都没喊,谁都不知道,回屋回屋!”

回到宿舍,洗了一个苹果,刚吃了没两口,门被敲了两下,接着七八个老师一拥而入。

子时

勇者愤怒,抽刃向更强者;怯者愤怒,却抽刃向更弱者。不可救药的民族中,一定有许多英雄,专向孩子们瞪眼。这些孱头们。

“刚才是不是你喊的?”

“我不知道啊,我刚才吃苹果呢。”

“来,你过来,穿上点衣服,跟我们回去谈。”

我看了眼时间:22:40。

“老师,太晚了,马上熄灯了,明天去行不行。”

“就现在,你导员都在这呢,这都是你老师,怕什么。”

“不行,我还没洗漱呢,等我回来都宿舍都关门了,我不去。”

僵持了半天,他们看了眼时间,妥协了。

“那咱就在这谈。”

“刚才那个国歌是不是你放的?拿什么放的,拿出来给我看看。”

“不是啊,我刚才吃苹果呢。”

“那么多人瞅着呢,外面也有监控,是不是你都能查出来。”

“我真不知道。”

“你这孩子怎么这样呢?你是不是男人!是男人就承认自己干的事!”

“对,是我干的。老师,你不用激我,能干出这种事,就算不承认,我也是个男人。”

接着就是诉苦,他们也都封在学校里,家里孩子都放下没管,来照顾我们,你怎么能干这种事情呢?有什么事可以找导员反应,现在外面疫情那么严重,你怎么能喊解封呢?我试图与他们辩驳,但发现无济于事,就只能啊对对对,然后低头认错直到他们走人。

可笑呵,可笑,要不这么做,你们真的能听学生的诉求吗?

他们刚走不久,就熄灯了,摸着黑洗漱,上床回忆起明天的事。

2022 年 11 月 27 日